爸爸,今年我已两次给您写信,表达了对您的怀念之情。今天想再跟您唠唠,说些家常话,谈谈您如何从偏远的粤北山区走出来参加抗日队伍,并实现了您成为一名摄影记者的理想,以及您在革命队伍中成长的经历,这对我们及后人都是一种鼓舞。

一、 您的家乡在粤北的一个小山村

爸爸,听您说过,我们的家乡是在广东梅州大埔县长治乡湖塘村。大埔县是山区,位于广东和福建相接壤的地方,紧挨着福建龙岩。我2005年曾与叔叔、叔母、阿玉结伴回过一次家乡,感觉那个小山村很美,山清水秀,栋栋上百年的客家围屋点缀其中,诉说着客家人辛勤劳作的文化传统。您出生的那间房在围屋的一隅,仍有人居住。

您说,那时我们家比较穷困,因爷爷不是很勤劳,还有赌博的恶习,您对他的评价很不好。在您十三四岁时,他就死了,家里全靠奶奶支撑。奶奶一直省着、苦着供您上学读书,后来念到高小(相当于五六年级)时迫于生计辍学了,15岁时离家去梅县附近的松口镇一家照相馆做学徒。您还有一个比您小七八岁的弟弟,彼此相依为命。

最近,我在翻阅您的资料时,无意间发现了一封您标注的“一封未发出的信”,时间约在2000年后,抬头是写给您的战友金雨困叔叔的,表达了浓浓的思乡之情。

您说,近来我的心态有很大的变化,战争时期没有时间想家,进城以后工作忙,又不断地有政治运动“自相残杀”,离休后为了怀念烈士们和老革命家做了些有意义的事,都是费心和伤脑筋的事,没有时间想家。现在真的想家了,到了晚上入睡前想起家中的母亲、嫂嫂和姐姐,她们一生都在经受苦难,为了活下去像牛马一样,完全失去做人的权利,我心里又酸又痛。

您向金叔叔倾诉,我参加革命前的青少年时期,你是不知道的,家境非常贫寒,连一支牙刷都买不起。我当店员时,母亲暴病仅一天一夜就身亡了。我从松口镇回到家里,看到母亲穿一身很旧的衣服离开了人世。她辛苦劳累操心了一生,没有吃好的、穿好的,死得又很悲惨。我的嫂嫂的命也是很苦,她是在抗战期间死的,当时我远在华东战场。我的姐姐死得更惨。他不是我的亲姐姐,是我的叔父在福建花30元买来的小女孩,那时大约十二三岁,我的叔父一生没有结婚成家。这个小姑娘家里也很穷,因她的母亲死了没有钱安葬,把女儿卖了。过了两年我的叔父又死了,由乡亲把她带到我家里。她很会劳动,我母亲把她当作女儿待。长到二十岁时,她出嫁了,只有两三年她的丈夫不要她了;又把她嫁一次生了一个儿子,第二任丈夫又不要她了;随后再嫁一次,因受不了丈夫的虐待投河自尽了。解放后我才知道这些揪心的事,真使人难过。

您信中所提到的嫂子和姐姐,过去很少提及,我们不太知晓,但她们不幸的命运给您的一生都留下了难以抹去的阴影。您曾在一篇祭文中深情地呼唤她们——

母亲、崔嫂、德姐:

今天是清明节(时间应与“未发出的一封信”相仿),很想念你们。以往没有时间、也没有好的心情来怀念你们,现在却很想很想你们。

我们家一直很穷困,青年时期的我开始为未来的前途着想,努力奋斗。抗战前参加革命,在战火中生活战斗几十年;全国胜利后,工作真忙,政治运动一个接着一个,自身也不安宁;离休后,为了你孙子、侄子们的工作真操尽了心血;同时,又忙于传播那些在战争中牺牲的英烈们的事迹,办摄影展、出画刊等......但你们在人间曾遭受的痛苦生活我一直铭记在心。

那时家里真穷,你们真苦。为了全家人有饭吃,无论刮风下雨,天不亮就起床下田干活。一年四季没有好吃的,冬天穿不上棉衣棉裤,日子过得很艰难。

而封建社会的旧习惯更可怕。妇女们如牛马般过着受苦、受压迫的生活,还要生儿育女,一辈子劳作,真是说不尽的辛酸。在农村穷人儿女的生命多是听天由命,没有钱看病,每个家庭往往是生得多活得少。母亲您就是因生下三个哥哥没有成活,而备受歧视,说您只会生不会养,吃尽了苦头(后来奶奶领养了一个男孩,抚养成人,并带来了两个弟弟——您和叔叔)。当您54岁时,一场重病击倒了您,仅一天一夜就撒手人寰。您走时穿着旧布衣,还是作新娘时置办的,我这做儿子的当时真是心如刀绞,既无力挽救您的生命,又没钱给您添置一件新衣。

德姐,你的人生比我母亲更悲惨。你曾被卖身4次,第三次被卖后留下一个亲生孩子;你的第四任丈夫老是欺压你,你因此绝望了,满怀悲愤投河了却了人生。德姐,你一生是悲惨的一生,我为你掉眼泪。

崔嫂,你是很好的人,勤劳贤惠,全村的人都称赞你是好人。你的丈夫(奶奶领养的孩子)是个没出息的人,他去世后,你却不再找个好丈夫,把希望全寄托在他两个弟弟身上,盼着家里会好起来。可是后来我参加革命又不辞而别,十多年没有音讯,你为我的安危而日夜流泪。解放战争胜利后,我到了南京,在《新华日报》工作,马上写信给你和乡亲们,以后才知道村子里因流行传染病死了不少人,你也是在那年去世的。不幸的事怎么都在我家发生,老天太不公平了。

今天是清明节,想到辞世的亲人们,我深深地悼念您们!

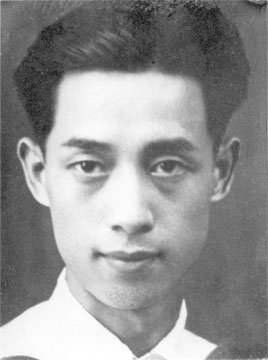

二、照相馆里的小学徒 读书会的积极分子

爸爸,您是在1930年15岁时,离开家乡只身一人跑到梅县松口镇光华照相馆当学徒。当时,松口是韩江上的重要货运港口,是个南来北往的交通枢纽,不大的小镇上照相馆就有好几家,您所在的照相馆算是技术比较好的一家。

那年月,学徒就是苦工,干杂活。学艺只能“偷偷摸摸”。逢年过节,客家人纷纷回乡探亲,谁都想同家人亲朋好友留一张影像,寄给南洋远离祖国的亲人,因而照相馆的生意格外红火,做学徒的就得加班加点洗印照片,常常熬夜到半夜三更,其艰辛自不必说。

您告诉过我们,那时候照相全凭自学。您在照相馆里读过一本叫《照相学》的书,这本书从镜头、胶片的结构、光学成像原理、照片的漂染等一系列的冲洗制作的内容都有详尽的描述,您就是通过书本学会了摄影技术。您还写信到上海索要过《柯达杂志》和《爱克发杂志》,通过杂志也学到了好多东西。您还清楚地记得,当时柯达的通讯地址在上海圆明园路。他们做生意很注重宣传,还把做好的装底片的袋子寄给您,一次就几百个上千个,都是不收费的。

您在照相馆的时候主要拍人像、婚礼和葬礼等等,谁出钱就给谁拍照,这就是一种生意,老板收钱。当时出去拍照片都是用老式的大型座机,拍12寸的玻璃底片。

大概是1934年,您开始和店员、小学教员中的好朋友读进步书刊,相互交谈很有收获。到了1935年,地下党组织了“大众读书会”,看进步书籍。当时能够看到的进步刊物有《新生》、《永生》、《新中华》、《读书生活》……您还喜欢看的是蒋光慈写的书,像《少年漂泊者》,《鸭绿江》他的书很通俗易懂,即使文化水平不高也能看,在当时鲁迅的文章您还看不大懂。您很崇敬邹韬奋,他的文章揭露出当时国内的一些问题,激励青年人上进。您还读了《中国小说创作选》、《中国革命运动史》,还有苏联的《铁流》、《夏伯阳》、《钢铁是怎样炼成的》)等,这样的读书活动至少持续了三年。“读书会”对您的思想变化和成长起了很大的作用。从此,您极为关心报上有关反映社会底层农工生活惨状的报道,还耳闻目睹自己的姐姐几次被卖,饱受摧残和欺凌,最后投河自尽的悲惨遭遇,从而萌生了参加革命队伍的念头。

您曾很感慨地说,您成长的年代是中华民族多灾多难的年代,国家危亡,人民思变。您也就是在那段时间学到了很多知识,走上了革命征途。

三、学徒时的理想是要当一名摄影记者

爸爸,有段时间一些媒体采访您时,总是问您为什么想当摄影记者?您常答道:这是我参加大众读书会以后树立的理想。

您曾自述,那个时候看过戈公振(著名的记者)写的一本叫《从东北到庶联》(苏联,当时的音译)的书,对苏联社会主义的印象很深刻,觉得中国的社会也应该像苏联一样。当时的书还都只是文字的,没有照片,因为我是学照相的,就想如果在书里面配上照片就好了。“淞沪抗战”19路军英勇抗击日军和1935年“12.9学生运动”已经有一些照片的宣传,这些照片激起了人民群众的反帝、反蒋的热情,老百姓都很喜欢看,我觉得这样的表现形式好,照片对人民群众有很大的鼓动和教育作用。而我又会照相,所以觉得要是能当摄影记者就好了。

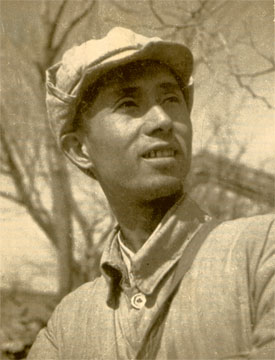

爸爸, 1936年您又参加了义勇军。因为在救亡运动中思想积极,拥护苏联的社会主义和共产党抗战,1937年春就入了党。当时您很想去延安,但没机会。1938年新四军成立,您走了三天的山路跑到福建去参军,脚都走肿了,终于如愿以偿。

前几年,有媒体采访邹毅,说您参军后,分在驻龙岩地区的新四军二支队政治部宣传队做宣传员,彭冲是宣传队的队长。到了部队以后,您感觉那种气氛特别感染人,春节的时候,战士穿得都很少,但是做起工作来,都是热火朝天、热血沸腾的。面对这些全新的场面,您心里急啊,因“我就是没相机呀,不能把那情景照下来。”您说,照相馆老板有一个小机子,好像是柯达的,如果当时偷偷摸摸地把这个相机带走也就带走了。但是如果真的带走了,心里边也会不踏实,在照相馆干着,不打招呼就走了,还顺东西,不厚道。所以在新四军那么多年,因条件艰苦一直没有相机。

您曾说过,现在想起那段时间,虽然没有机会用相机把当时的状况记录下来,确实是个遗憾,但是对我个人来讲,也不后悔,虽然没有拍成照片,却有失也有得。因为在那段时间我在军部好多部门都工作过,这些对我来说也是很难得的积累,它锻炼了我的观察能力,我经常会在头脑中按动快门,看到好的场景、感动人的场面和人物,我的脑子就是一部常备不懈的照相机,一切都印在了脑海里。更重要的是认识到创业不能依赖领导,还是要靠自己的主观努力去争取,利用条件做出成绩来,用事实来说明这项工作的重要性。

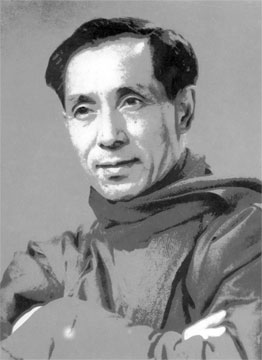

四、解放战争中梦想成真

1946年,新四军北移到山东,并兼山东军区领导机关。您就从新四军总兵站调到了山东画报(后改名为华东画报),终于当上了摄影记者。您始终觉得摄影是很好的宣传工具,把抗战和解放战争时期中国历史的大变革拍照下来,这些对历史是非常有价值的。

1946年那一年,您拍了好多照片,包括土地改革、农民参军、拥军、支援前线等等,在这方面,新华社图片档案馆馆员蔡毅有如下评论,品味邹健东的摄影作品好像在看一个个图片故事,前后背景,事件过程,都以照片形式交代得清清楚楚。这一点我们从横渡长江、占领总统府的照片中已经有所了解。而邹健东同志拍摄的土地改革的照片更是全面、系统:衣衫褴褛的讨饭老人、失去土地流落他乡的灾民;农民在斗争会上控诉地主的剥削;解放区政府给分到土地的农民发放土地证;农民手捧土地证、心里感谢共产党;农民丈量土地、把田亩牌插在分到的土地上、世世代代的梦想变成了现实;贫穷饥饿的农民分到了粮食和衣裳,大娘抱着粮、大婶拿着衣;农村姑娘买花布做新衣;男人开荒种地,妇女种瓜点豆;回民妇女读书识字;互助组的农民在田间吃饭;农村集市的热闹景象;送儿去参军、送郎上战场;翻身农民喜气洋洋、意气风发、开始新生活••••••前后过程、方方面面、由此及彼、由表及里,展现在我们面前的是一个完整的党领导下的土地改革运动的生动画卷。

从这一年起您拍的照片开始丰富起来了。您在当时还把朱老总五十大寿的庆祝大会、“土改”、动员群众参军的照片制成幻灯片放映,画报社的同志都说第一次见到这样及时的幻灯片,这些都是您在照相馆练出来的手艺。

五、镜头录史千秋在

爸爸,“镜头录史千秋在,笑傲人生九十年”这是您的好朋友、老战友许必华叔叔对您一生的高度概括,也是对您的恰如其分的褒奖,您无愧于它——悠悠历程,历史见证。

——抗日战争之初,您投身新四军,从一个照相馆的学徒,走上革命之路,成为一名新四军战士。

——解放战争时期,您是一名战地记者,参加过鲁南、孟良崮、豫东、淮海、渡江和解放南京等重大战役的报道,捕捉了无数的精彩瞬间,成为历史的见证。

——新中国成立后,在党和国家领导人身边,不时出现您的身影,您拍摄的一幅幅不朽之作,载入共和国史册。

——改革开放年代,您离而不休,斗志不减,筹办展览,出版影集,奋笔疾书,缅怀革命前辈和战友的丰功伟绩。

您戎马一生,为形象记录共和国的历史做出了贡献。其题材可归为三大类:一是记录了解放区轰轰烈烈的土地改革运动;二是反映解放战争风云和人民军队的风采;三是捕捉了共和国领导者、军事家、科学家、艺术家的风范和精彩瞬间。

尤其是解放战争时期,您拍摄的作品很富有战斗气息,精品多多,如鲁南战役的《被歼之敌》、《被俘敌官兵》、《民兵埋地雷》、《民兵缴获敌人机枪》;孟良崮战役的《向孟良崮挺进》、《敌人在那边》、《夜宿》;沙土集战役的《涉水行军》、《在泥泞的路上疾进》、《越过陇海路》、《平汉-陇海路突击战》;洛阳战役的《渡洛河》、《阻击敌军》、《群策群力》、《研究作战方案》、《在敌军轰炸中前进》、《向南门突击》;豫东战役的《向新华社前线总分社发稿》、《在战壕里向上级汇报突击情况》;《大爷的心愿》、《鱼水情深》、《解放军访贫问苦》;淮海战役的照片拍得更精彩和惊心动魄,如《在战壕掩体指挥作战》、《前沿阵地上的会议》、《碾庄前沿阵地》、《民工上战场》、《担架队上前线》、《送粮上前线》;百万雄狮过大江的照片,成功地把中国革命发展的重要历程、伟大转折和英雄人物浓缩在画面上,使瞬间变成永恒,成为经典,如《吹响进军号》、《誓师大会》、《指战员江边观察江南敌人设防工事》、《渡江先锋》、《渡江船工》、《摇撸少女送亲人过大江》、《向守敌冲击》、《占领总统府》、《南京人民欢迎解放军》、《在江南追击敌军》。

解放后,您也成功地捕捉了不少堪称佳作的真情瞬间,让世人领略一代共和国领导人的风范,如《天安门城楼》、《人民万岁》、《毛主席在最高国务会议第11次会议上》、《刘少奇朱德周恩来贺龙在天安门城楼上》、《人民的好总理》、《朱德委员长》、《宋庆龄名誉主席》、《董必武朱德在大连视察》、《老革命家陈云》、《教育家徐特立》、《彭德怀元帅》、《刘伯承元帅》、《陈毅元帅》、《杰出的军事家粟裕》、《邓小平观看军事演习》、《钢铁长城》、《神兵天降》等,您还拍了许多政界、军界、科技界、文化艺术界、宗教界著名人士的照片。

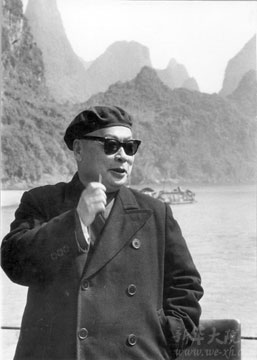

1976年10月,您从广州军区新华分社离休回北京。在离休后的25年间,您并没有停止战斗的脚步,依然活跃于新闻摄影战线上。

花甲之年,您仍肩挎相机,走上街头,拍摄首都人民欢庆粉碎“四人帮”的伟大胜利的照片;古稀之年,仍应组织者之邀,采访拍摄华北军事大演习;耄耄之年,您仍东奔西走,筹办大型图片展,出版影集,先后出版了《英雄军队的巡礼》、《华东抗日解放战争摄影集》、《历史的踪影》。撰写了《我崇敬叶挺军长壮烈的人生一名将摄影作品抒情怀》、《忆淮海战役的伟大胜利和粟裕的奇功》、《朱德之德中华民族的精神永远留在人民心中》以及为纪念渡江50周年而写的《情寄历史瞬间》。

爸爸,您一生挚爱摄影事业,用心、用情去留下每一历史瞬间,它将永载中国人民解放军和中国新闻摄影事业的史册上。

(写于2013年8月1日前)